🧬疲労の正体を科学する──「筋肉がだるい」は体からのSOS

🔍その「疲れ」、誤解していませんか?

「筋肉痛になると、鍛えられてる証拠」

「疲れたら休むしかない」

──そんなふうに、なんとなく疲労を“筋肉の悲鳴”と捉えていませんか?

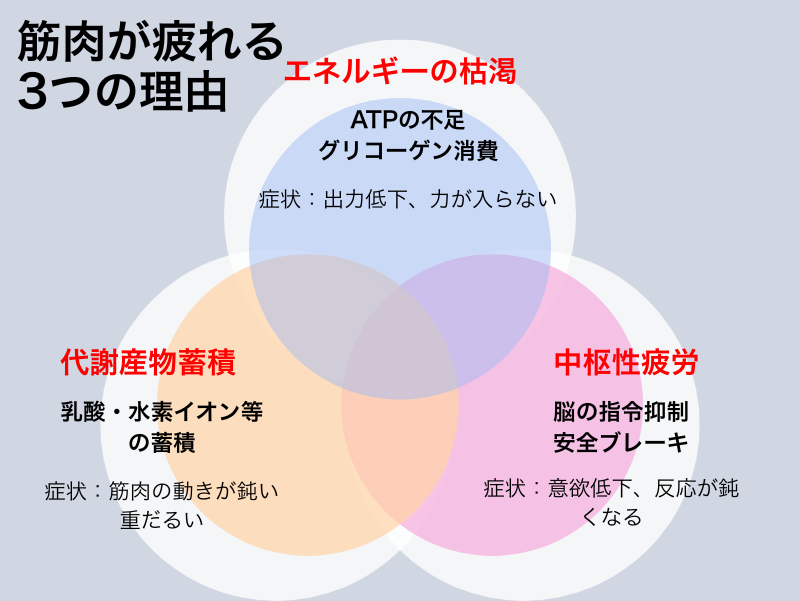

実は、筋肉の疲れは単なる「使いすぎ」ではありません。そこには、エネルギーの枯渇、代謝の乱れ、さらには脳の判断まで関わる複雑な仕組みがあります。

この記事では、「筋肉が疲れる」本当のメカニズムと、それにどう向き合えばいいのかを、科学的に・実践的に解説します。

⚙️筋肉が疲れる3つのメカニズム

🧪1. エネルギーの枯渇:燃料切れによる出力ダウン

筋肉が動くためには、ATPというエネルギー源が必要です。これは、糖質(グリコーゲン)や脂肪から作られますが、運動を続けるとATPが枯渇し、パフォーマンスが急激に落ちます。

特に持久系や高強度トレーニングでは、グリコーゲンが底をつくことで、「力が出ない」「思うように動かせない」と感じやすくなります。

🧫2. 代謝産物の蓄積:酸性環境が筋肉の邪魔をする

運動中、筋肉は乳酸、水素イオン、アンモニアといった“代謝のゴミ”を大量に出します。これらが筋肉内に蓄積すると、pHが低下して酸性環境に。この状態では筋肉の収縮効率が下がり、「動かしにくい」「重だるい」と感じます。

つまり、疲労感は“汚れた作業場”で働いているような状態なのです。

🧠3. 中枢性疲労:脳が“これ以上は危険”と判断している

意外かもしれませんが、「もう動けない…」と感じる要因の一つは、脳の判断です。体内の状態から「無理をすると危ない」と察知した脳は、筋肉への指令を意図的に弱めます。これを「中枢性疲労」といいます。

これは、自律神経やホルモン、炎症性物質なども関与する複雑な仕組みで、“体を守るブレーキ”の役割を果たしているのです。

🏃疲労にどう向き合う?正しいリカバリーの4原則

🥤1. 栄養補給:糖とタンパク質は最優先

疲労回復において最初に見直すべきは「栄養」。特に大切なのは、

- 糖質(グリコーゲン回復)

- タンパク質(筋繊維修復)

加えて、ビタミンB群(エネルギー代謝)や抗酸化成分(ビタミンC・E)も有効です。

😴2. 睡眠と休養:最強の“無料サプリ”

睡眠中、成長ホルモンが分泌され、筋肉修復やエネルギー再合成が進みます。

とくに運動後24時間の睡眠の質は、パフォーマンス回復のカギを握ります。

- 光や音をシャットアウト

- 寝る前のスマホ控えめ

- 寝室の温度・湿度調整

といった“睡眠の質向上策”も実践したいところです。

🚿3. 血流促進:回復の“高速道路”を整える

血流は、疲労物質の除去と栄養の供給という両面で重要です。

- 軽いストレッチや散歩

- ぬるめの入浴

- 冷温交代浴(シャワー)

これらで血流を促進し、疲労の蓄積を防ぐことができます。

🧘♂️4. アクティブリカバリー:完全休養より“軽く動く”

「疲れたから動かない」よりも、「軽く動かして血流を保つ」方が、むしろ回復が早まるという研究も多数あります。

- ゆるいジョギング

- エアロバイク

- ストレッチヨガ

などの“動的休養”は、翌日のだるさを減らす強い味方です。

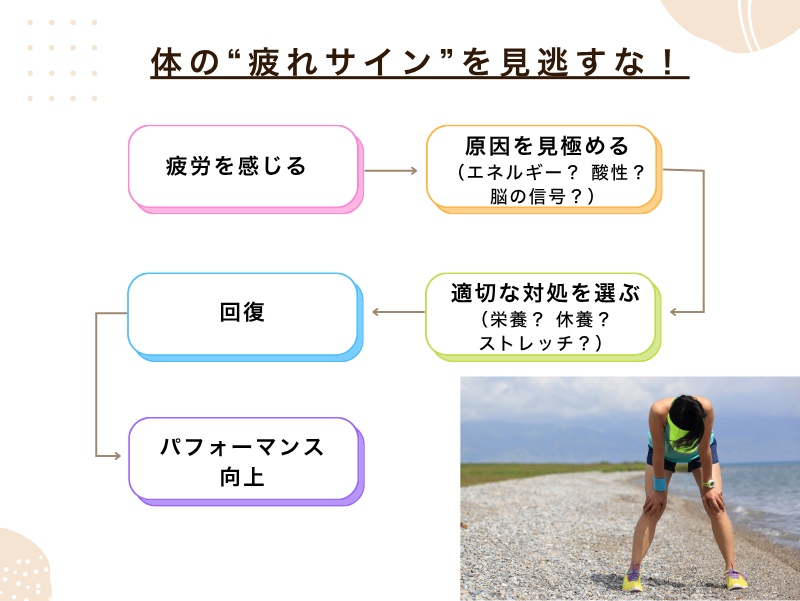

📝疲労を「敵」ではなく「メッセージ」として受け取ろう

「筋肉が疲れる」とは、単に力尽きた状態ではなく、体からの重要なサインです。

- エネルギーが切れかけているよ

- 酸性度が上がってるから無理するな

- 脳が「ちょっと休もう」と言ってるよ

──そんな声を、正しく“聞き取る”ことができれば、あなたの回復力とパフォーマンスは格段に向上します。

疲労の正体を知ることが、セルフケアの第一歩。

体と対話しながら、上手に“疲れ”と付き合っていきましょう。

📚参考文献・出典

- Allen, D. G., Lamb, G. D., & Westerblad, H. (2008). Skeletal muscle fatigue: Cellular mechanisms. Physiological Reviews, 88(1), 287-332.

- Dupuy, O., et al. (2018). An evidence-based approach for choosing post-exercise recovery techniques to reduce markers of muscle damage, soreness, fatigue, and inflammation. Frontiers in Physiology, 9, 403.

- Tipton, K. D., & Wolfe, R. R. (2004). Protein and amino acids for athletes. Journal of Sports Sciences, 22(1), 65–79.