翌日に疲れを残さない!疲労回復に効く“補助栄養”完全ガイド

「昨日の運動が響いてる…」「デスクワークなのに、なんだか体が重い」

そんな感覚、誰しも一度は経験したことがあるのではないでしょうか。

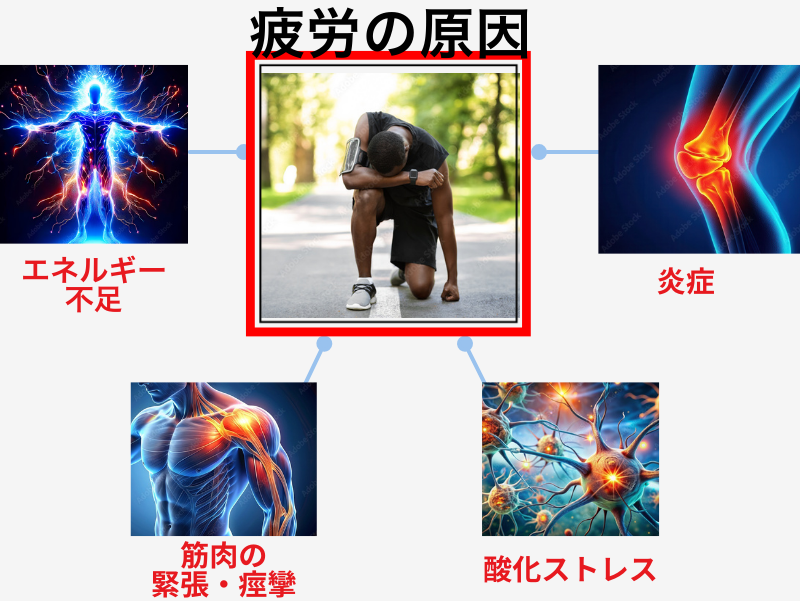

疲労には、肉体的なエネルギー切れ、筋肉の過緊張や痙攣、そして酸化ストレスによる細胞ダメージといった複数の要因が絡んでいます。

休養や睡眠はもちろん大切ですが、それだけでは回復が追いつかないことも少なくありません。

そんなときに役立つのが、「補助栄養」=不足しがちな栄養素を意識的に補う工夫です。

本記事では、疲労回復をサポートする代表的な栄養素として

- エネルギー代謝を助ける「ビタミンB群」

- 筋肉をリラックスさせる「マグネシウム」

- 酸化ストレスを抑える「ビタミンC/E」

を取り上げ、効果やおすすめの摂取タイミングをわかりやすく解説します。

💤 なぜ「疲労回復」には栄養が欠かせないのか?

疲労は単なる「休めば治るもの」ではありません。体内では運動や生活習慣の中で以下のような変化が起こっています。

- エネルギー不足

糖質や脂質をうまくエネルギーに変換できないと、だるさや集中力低下につながります。 - 筋肉の緊張・痙攣

長時間の運動や姿勢の維持でカルシウムが過剰に働くと、筋肉が硬直しやすくなります。 - 酸化ストレスの蓄積

強い運動やストレスで発生する活性酸素が細胞を傷つけ、疲労感や炎症を悪化させます。 - 微細な炎症反応

筋線維のダメージや免疫反応によって炎症が起き、疲労回復が遅れることも。

👉 これらの要因に栄養面からアプローチすることで、「翌日に疲れを残さない体」をつくることができます。

⚡ エネルギー代謝を助ける「ビタミンB群」

● 役割と効果

ビタミンB群は「エネルギーをつくる潤滑油」のような存在です。

- ビタミンB1:糖質をエネルギーに変える。不足すると「乳酸」がたまりやすく、疲労感が強まる。

- ビタミンB2:脂質代謝をサポートし、持久力や回復に貢献。

- ビタミンB6:タンパク質代謝に必須。筋肉修復や神経の働きにも関与。

- ナイアシン(B3)・パントテン酸(B5):エネルギー産生に深く関与。

つまり、炭水化物・脂質・タンパク質という「三大栄養素」を効率よく燃やして動ける体にするために、ビタミンB群は欠かせません。

● 食材から摂るなら

- 豚肉(特にヒレ肉・モモ肉)

- 玄米・雑穀米

- 大豆製品(納豆・豆腐)

- 卵や魚類

● サプリメントで補うなら(摂取タイミングの目安)

- 朝食後/昼食後:1日を通して代謝を助けるため。

- 運動後30分以内:疲労回復と筋修復のサポート。

※ ビタミンB群は水溶性で体に蓄積しにくいため、毎日こまめに補うのがコツ。

👉 「朝+運動後」の2回補給を習慣化すると、翌日のだるさ軽減が期待できます。

🦵 筋肉をリラックスさせる「マグネシウム」

● 役割と効果

「夜中に足がつった」「運動後に筋肉がピクピクする」──その原因の一つが、マグネシウム不足です。

マグネシウムはカルシウムと対になって筋肉の収縮・弛緩をコントロールしています。

- カルシウム:筋肉を縮める働き

- マグネシウム:筋肉を緩める働き

不足すると筋肉が過剰に収縮し、痙攣やこむら返りが起きやすくなります。さらに、ATP(エネルギー通貨)の生成にも関与しているため、疲労回復全体に重要な役割を果たします。

● 食材から摂るなら

- アーモンド・カシューナッツなどのナッツ類

- 海藻(わかめ・ひじき)

- バナナ

- ほうれん草やブロッコリー

● サプリメントで補うなら(摂取タイミングの目安)

- 就寝前:筋肉のリラックスを促し、睡眠の質向上にもつながる。

- 運動前後:運動中の痙攣予防や回復サポート。

👉 特に夜のリラックス補給として取り入れると、翌朝の体の軽さを実感しやすいです。

🛡️ 酸化ストレスに立ち向かう「ビタミンC/E」

● 役割と効果

運動後に「体が重い」「疲れが抜けにくい」と感じる原因の一つに、酸化ストレスがあります。

強い運動やストレスで増える活性酸素は、細胞や筋線維を攻撃し、疲労感や炎症を悪化させます。

ここで頼れるのが抗酸化ビタミン。

- ビタミンC:水溶性で即効性あり。コラーゲン合成や免疫力サポートにも。

- ビタミンE:脂溶性で細胞膜を守る。血流改善にも関与。

- CとEの相互作用:Eが使われるとCがEを再生。セットで摂ると抗酸化力がアップ。

● 食材から摂るなら

- ビタミンC:柑橘類(みかん・レモン)、キウイ、パプリカ、ブロッコリー

- ビタミンE:アーモンド、ひまわり油、アボカド

● サプリメントで補うなら(摂取タイミングの目安)

- ビタミンC:水溶性で体に溜められないため、朝・昼・夜の食後に分けて摂取がおすすめ。さらに運動後30分以内の補給で筋損傷の回復サポートも期待。

- ビタミンE:油と一緒に摂ると吸収率UP。食後(特に夕食後)にまとめて摂取が効果的。

👉 Cは分割摂取+運動後、Eは食後(夕食後)が基本。セット摂取で抗酸化シナジーを狙いましょう。

🔥 炎症を抑える「オメガ3脂肪酸」

● 役割と効果

運動後に感じる筋肉痛や関節の違和感は、体内で起きている炎症反応が一因です。炎症は修復プロセスの一部ですが、長引くと回復が遅れ、疲労感やパフォーマンス低下につながります。ここで力を発揮するのがオメガ3脂肪酸(EPA・DHA・α-リノレン酸)です。

- EPA:炎症性物質の産生を抑える・血流改善をサポート。

- DHA:神経・脳の機能にも関与し、集中力やメンタル回復に寄与。

- α-リノレン酸:体内でEPA/DHAへ一部変換(変換効率は低め)。

日常的にオメガ3を摂取することで、筋肉痛の軽減や回復スピードの向上が期待できます。

● 食材から摂るなら

- 青魚(サバ、イワシ、サンマ、サケ など)

- 亜麻仁油・えごま油

- チアシード・クルミ

魚は週2〜3回が目安。缶詰や冷凍魚を活用すると継続しやすくなります。

● サプリメントで補うなら(摂取タイミングの目安)

- 食後(朝食後/夕食後):食事中の油と一緒で吸収率UP。

- 運動後30分以内:炎症抑制を狙う補給として有効。

👉 翌日の筋肉痛を軽減したいときは夕食後の摂取がおすすめ。就寝中の修復を後押しします。

🌿 総まとめ:疲労回復の「4本柱」栄養素

ここまでの4つの補助栄養素を整理します。

| 疲労の原因 | サポート栄養素 | 具体的な役割 | 推奨タイミング |

|---|---|---|---|

| エネルギー不足 | ビタミンB群 | 糖質・脂質・タンパク質の代謝を促進 | 朝食後/運動後30分以内 |

| 筋肉の緊張・痙攣 | マグネシウム | 筋弛緩・痙攣予防・ATP生成に関与 | 就寝前/運動前後 |

| 酸化ストレス | ビタミンC・E | 活性酸素対策・細胞膜保護 | C=分割+運動後、E=夕食後 |

| 炎症 | オメガ3脂肪酸 | 炎症性物質の調整・回復促進 | 食後(特に夕食後) |

👉 目的別にタイミングを合わせて摂取することで、回復効果を最大化できます。

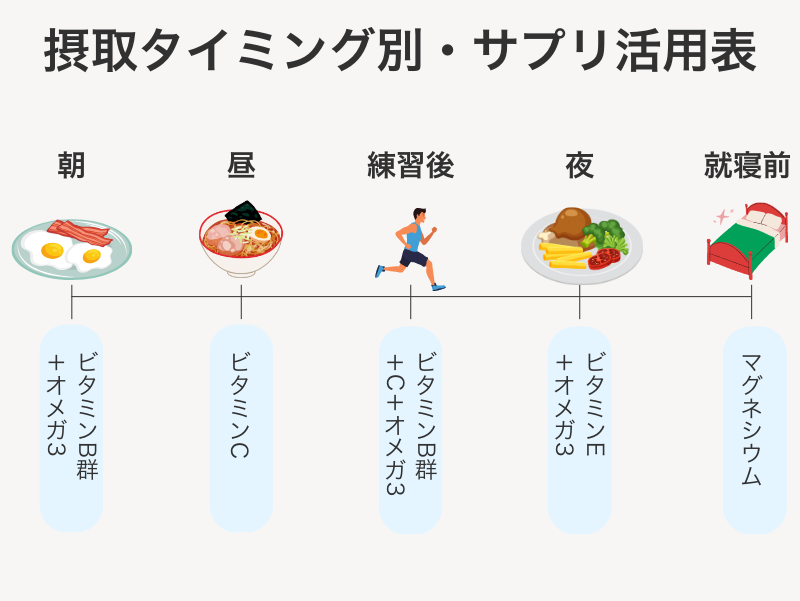

🧰 実践的な取り入れ方(1日の流れ例)

● 朝

- 朝食後:ビタミンB群+オメガ3

代謝のスイッチON+炎症リスクを先回りでケア。

● 昼

- 昼食後:ビタミンC

抗酸化で午後のだるさを予防。分割摂取で血中濃度をキープ。

● 運動後(30分以内)

- ビタミンB群+ビタミンC+オメガ3

エネルギー回復×抗酸化×炎症抑制のトリプルサポート。

● 夜

- 夕食後:ビタミンE+オメガ3

細胞膜保護と炎症コントロールで睡眠中の修復を後押し。

● 就寝前

- マグネシウム

筋リラックスで眠りの質を上げ、翌朝の軽さを実感しやすく。

👉 この流れを習慣化すると、「翌朝の目覚めがスッキリ」「筋肉痛が軽い」といった変化を感じやすくなります。

⚠️ 補助栄養を取り入れる際の注意点

- ビタミンB群:水溶性でも過剰は胃腸不快感の原因に。表示用量を目安に。

- マグネシウム:高用量で下痢になりやすい。就寝前は少量から。

- ビタミンC:一度に大量摂取せず分割摂取が基本。

- ビタミンE:脂溶性で蓄積しやすい。出血傾向がある人・抗凝固薬使用中は医師に相談。

- オメガ3:高用量は出血リスクに留意。酸化しやすい油のため、高純度・酸化対策済の製品を選ぶ。

※ 疾患治療中・妊娠授乳中・服薬中の方は、導入前に医療専門職へご相談ください。

💡 まとめ:休養+栄養の二本柱で翌日に疲れを残さない

疲労回復のカギは、休養(睡眠・リカバリー)と栄養補給の両立。目的別に次の4本柱を使い分けましょう。

- エネルギーを補う → ビタミンB群(朝・運動後)

- 筋肉を緩める → マグネシウム(就寝前・運動前後)

- 酸化ストレスを抑える → ビタミンC/E(Cは分割+運動後、Eは夕食後)

- 炎症を穏やかにする → オメガ3(食後・特に夕食後)

「疲れが抜けないのは年齢のせい」ではなく、今日からできる栄養戦略の見直しで、明日の自分をもっと軽く。あなたの“翌日に疲れを残さない”習慣づくりを応援します。

📚 参考文献・出典

- American College of Sports Medicine. (2021). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 11th Edition. Wolters Kluwer.

- Calder, P. C. (2017). Omega-3 fatty acids and inflammatory processes: from molecules to man. Biochemical Society Transactions, 45(5), 1105–1115.

- Peake, J. M., Neubauer, O., Della Gatta, P. A., & Nosaka, K. (2017). Muscle damage and inflammation during recovery from exercise. Journal of Applied Physiology, 122(3), 559–570.

- Ferguson, B., & Wellen, K. E. (2020). Nutritional regulation of cellular metabolism. Nature Reviews Molecular Cell Biology, 21(7), 421–437.