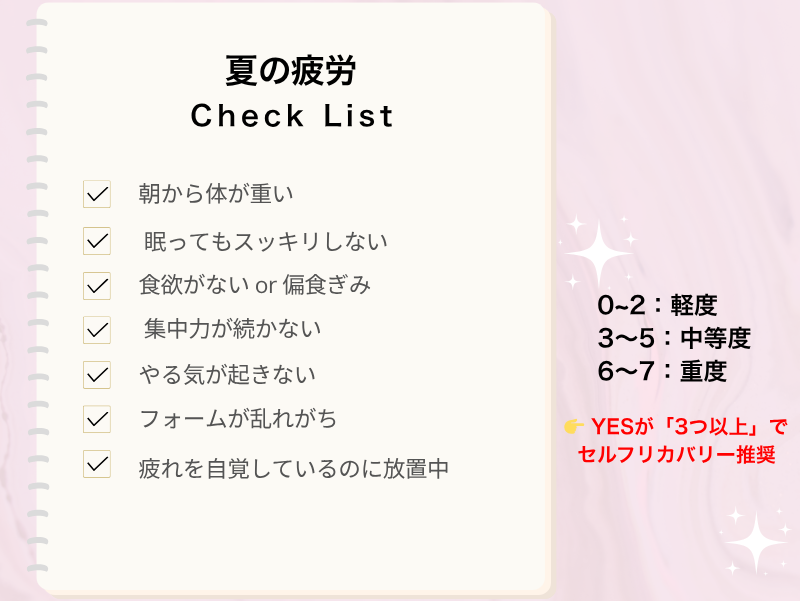

お盆明けは疲労のサインを見逃すな!|体と心のセルフチェック7選

「お盆明け、なんだか調子が出ない…」それ、夏疲れのサインかも?

お盆明けのある朝、目が覚めても体が重い。

ランニングに出てみたけれど、思うように脚が動かない。なんだか気持ちも乗らない。

──そんな「なんとなく不調」を感じている人、多いのではないでしょうか。

この時期にありがちな不調の正体は、“夏の疲労”の蓄積です。

高温多湿の中での運動、冷房と暑さの繰り返し、食生活の乱れ、生活リズムの変化…。

目には見えない疲れが、心と体の両方にじわじわと現れ始めるのが「お盆明け」なのです。

この記事では、そんな「隠れ疲労」を見逃さないための7つのセルフチェックと、

それぞれの対策のヒントをご紹介します。

🌡️【1】体がだるい・重い…それ、筋疲労かも?

朝起きた瞬間から体が鉛のように重い。

筋トレやランニングをしても、普段より動きが鈍く感じる。

そんな感覚があるなら、それは「筋疲労の蓄積」のサインかもしれません。

暑さの中で行った運動は、思った以上に体に負担がかかっています。

水分不足やエネルギー切れの状態でのトレーニングは、筋肉の回復を遅らせ、

本来必要な「超回復」のタイミングを逃してしまうことも。

✅ 対策のヒント

- いつもの強度の半分以下で“軽く動く”リカバリーデーを設ける

- 睡眠時間を1時間だけでも長く確保

- プロテイン+糖質の補給で筋肉の回復スピードを底上げ

😴【2】寝てもスッキリしない|睡眠の質が下がっているかも

「ちゃんと寝たはずなのに、全然疲れが取れない…」

そんなときは、“量”より“質”の問題かもしれません。

夏は深部体温が下がりにくく、睡眠の質が悪化しやすい季節。

冷房の効いた部屋で寝ていても、浅い眠りが続いてしまえば、

疲労回復の要である「ノンレム睡眠」が足りず、脳も体も回復できません。

✅ 対策のヒント

- 入浴は寝る1〜2時間前に、40℃前後で15分程度

- 就寝前のスマホ・カフェインを控える

- “朝日を浴びる”ことで自律神経をリセットし、夜の眠りが深くなる

🧃【3】汗で消えた栄養を取り戻す|夏の栄養不足に注意

お盆前の食生活、思い出してみてください。

外食や冷たい麺類、アルコールや甘いジュースばかりだった…そんな人も多いのでは?

運動習慣のある人ほど、汗と一緒に「ミネラル・ビタミン・糖質」などが失われています。

“食べているつもり”でも、体が必要としている栄養が届いていないケースも。

✅ 対策のヒント

- 疲労回復に効く栄養素(ビタミンB群、クエン酸、電解質)を意識して補う

- アルコールを数日抜くだけでも、肝臓・胃腸の負担が軽減

🧠【4】集中できないのは“脳疲労”のサイン

運動だけでなく、脳も暑さに弱い臓器です。

特に屋外活動やエアコンの効かない環境では、脳温が上がりやすく集中力が落ちます。

また、現代は音・光・情報などが多すぎる環境。

「本を読んでも頭に入らない」「作業が進まない」というのは、脳の疲労信号です。

✅ 対策のヒント

- 1日15分、静かな場所で“ぼーっとする時間”を取る

- 軽い有酸素運動(ウォーキング・ジョグ)で脳に酸素を送る

- 耳栓やサングラスで感覚刺激を遮断するのも効果的

💭【5】やる気が出ないのは「心の疲れ」

運動は好きなはずなのに、「今日はいいかな」と思ってしまう。

モチベーションが上がらない…それは「心の疲れ」のサインです。

真面目でストイックな人ほど、「さぼってはいけない」と自分を責めがちですが、

本当に必要なのは“心のオフ”かもしれません。

✅ 対策のヒント

- 数日間まったく運動しない“完全オフ”を設定

- 「好きな練習だけやる日」をつくる

- 散歩・読書・映画など、心のスイッチを切り替える習慣をもつ

🧘♀️【6】フォームが乱れる・ぎこちない|それ、神経疲労かも

動きがどこかぎこちない。いつものフォームが決まらない。

──それは、筋肉ではなく「神経」や「感覚」の疲れのせいかもしれません。

とくに連日の高強度トレーニング後には、運動神経系や筋膜の過緊張が残っていることも。

✅ 対策のヒント

- 軽いジョグやウォーキングで「動きの感覚」を呼び戻す

- 朝のラジオ体操のような全身の動的ストレッチを取り入れる

- 筋膜リリースやマッサージで皮膚〜筋肉の感覚を整える

🕒【7】「疲れてるかも…」と感じつつ何もしていない

実は一番危険なのが、「疲れていることに気づいていながら、何も対策を取っていない」状態です。

この“気づいてるけど動けない”という状態は、オーバートレーニング症候群や慢性疲労の前兆かもしれません。

たった数日のリカバリーを怠ったことで、秋以降のパフォーマンスが落ちる。

そんな事態を避けるためにも、今こそ“立て直しのタイミング”です。

✅ 対策のヒント

- 今日から1週間を「整え週間」と位置づける

- トレーニング日誌に「体調・気分」も記録する

- 信頼できるトレーナーや仲間に“今の状態”を相談してみる

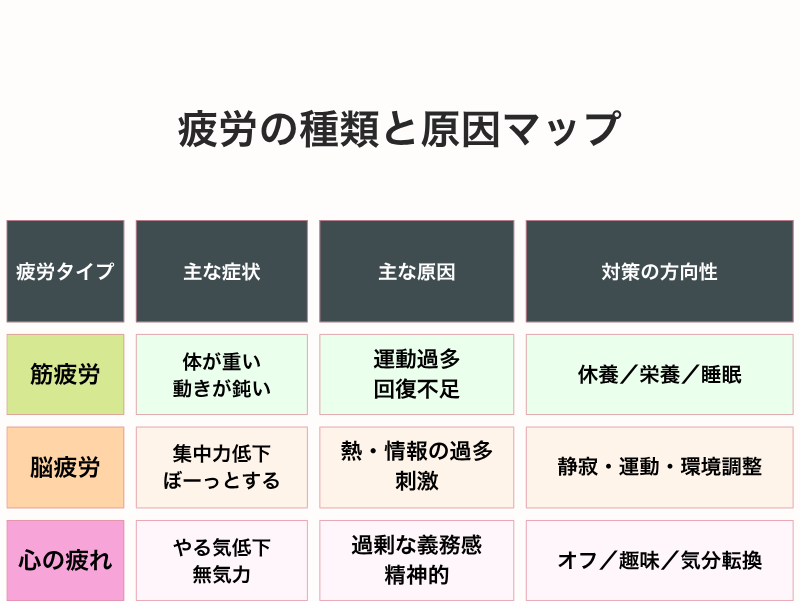

🧠 疲れの正体を知ろう!「3つの疲労タイプ」

「疲れ」とひと口に言っても、その正体はさまざまです。

実は、疲労には大きく分けて次の3種類があります。

① 筋疲労(フィジカル)

筋肉の張り・重さ・だるさとして現れます。

原因は、運動のしすぎや回復の不足、栄養・水分不足など。

休息やストレッチ、たんぱく質と糖質の補給が効果的です。

② 脳疲労(メンタル×神経系)

集中力の低下、ぼんやりする、判断ミスなどが増えるときは、

脳のオーバーヒートかもしれません。

暑さ・情報過多・睡眠不足が大きな原因。

静かな環境・軽い有酸素運動・感覚刺激の遮断が回復を促します。

③ 心の疲れ(モチベーション)

「やる気が出ない」「練習する気力が湧かない」…

そんな状態は、心がSOSを出している証拠です。

義務感や過剰なプレッシャーが背景にあることも。

趣味の時間や“完全オフの日”を取り入れるのが有効です。

それぞれの疲労は重なりやすく、放っておくと慢性化することも。

まずは「今、自分はどの疲れ?」を見極めることから始めましょう。

🔚 まとめ|疲労は体からの「メッセージ」

疲労は悪者ではありません。

それは、「よくがんばった」「ちょっと休んでほしい」という体からのメッセージです。

お盆明けのこの時期にこそ、無理せず、体と心の声に耳を傾けてみてください。

立ち止まることで、秋からまた一段階レベルアップした自分に出会えるはずです。

▶ 次に読むおすすめ

📚 参考文献・出典

- 厚生労働省. 『健康づくりのための身体活動基準2013』.

- American College of Sports Medicine. (2018). Guidelines for Exercise Testing and Prescription.

- 田中茂穂・坂入洋右(編)(2020). 『運動生理学のための身体機能測定法』. 南江堂.

- 森谷敏夫 (2015). 『スポーツ栄養学』. 市村出版.

- 倉田祥二 (2019). 『脳と疲労――脳科学が解き明かすメカニズム』. 講談社ブルーバックス.