その姿勢、なぜ崩れる?──動きのクセと骨格の科学

「猫背だから見た目が悪い」──そんな軽い話ではありません。

姿勢の崩れは、体にも心にも、そしてパフォーマンスにも大きな影響を及ぼします。

例えば、肩こりや腰痛、頭痛といった不調が起こりやすくなります。また、呼吸が浅くなることで疲労回復や集中力にも悪影響を与える可能性があります。

- 肩こり・腰痛・頭痛のリスクが増す

- 呼吸が浅くなり、集中力・疲労回復に影響

- 動作効率が落ち、パフォーマンスやフォームに悪影響

- 見た目に自信がなく見えたり、疲れて見られることも

逆に、姿勢が整うことで以下のような良い変化が期待できます。

- 呼吸が深くなり、気分や自律神経が整いやすくなる(Peper et al., 2017)

- 動きがスムーズで疲れにくくなる

- フォームが安定し、スポーツパフォーマンス向上につながる

- 外見的な印象が改善され、自信が生まれる

姿勢が崩れる理由──骨格と重力のメカニズム

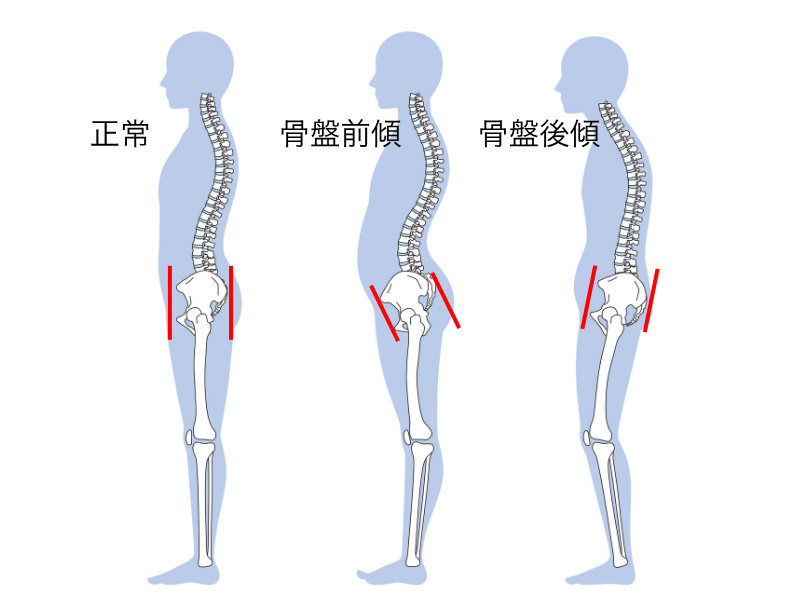

私たちの体は常に重力の影響を受けています。骨格と筋肉のバランスがとれていれば、無駄な力を使わずに姿勢を保つことができます。

理想的なアライメントは、耳・肩・骨盤・膝・くるぶしが一直線に並ぶことです。しかし、現代人は骨盤の前傾・後傾などによってそのラインが崩れがちです。これは全身のバランスの乱れを引き起こします(医歯薬出版『動作の解剖学』)。

習慣がつくる“動きのクセ”

姿勢の崩れは一朝一夕に起きるわけではありません。日々の小さなクセが積み重なることで起こります。

- 長時間のデスクワーク

- 片足荷重での立ち方

- 同じ肩でバッグを持つ

- 足を組む癖

- スポーツによる偏った姿勢(例:前傾姿勢のバイクフォーム)

たとえば私自身、20代〜30代の頃は職業柄、長時間にわたり立位姿勢を保持する機会が多くありました。その当時、特に右側の腰部に痛みを感じることが頻繁にあり、立ち方に何らかの問題があるのではないかと考えるようになりました。というのも、無意識のうちに右下肢へ偏って荷重をかける習慣があったためです。

そこで、立位時には両足を肩幅よりやや広めに開き、左右の下肢に対して均等に荷重を分配することを意識的に実践しました。その結果、比較的短期間で腰部の痛みは軽減し、最終的には解消されました。

この経験を通じて、日常生活における「無意識的な動作習慣」や「身体動作のクセ」、なかでも基本となる姿勢の質が、筋骨格系の負担や身体全体のアライメント(整合性)に大きな影響を及ぼすことを、実体験として強く認識しました。

姿勢セルフチェック3選

自分の姿勢の状態を知るための簡単なチェック方法を紹介します。

- 壁立ちチェック:後頭部・肩甲骨・お尻・かかとを壁につけて、腰と壁の隙間に手が入るか確認。

- 片足立ちテスト(目を閉じて):10秒間キープできるかを確認。体幹・バランス能力の目安になります。

- 正面写真チェック:肩の高さや頭部の傾き、骨盤の左右差などを写真で可視化。

まとめ:「知ること」から体は変わる

姿勢は、これまでの生活習慣の“結果”です。そして、その結果を変えるための第一歩が「気づくこと・知ること」です。

重力との向き合い方、骨格の配列、筋肉の使い方のバランスを理解することで、トレーニングやストレッチの効果がより明確になります。

あなたの体は、知ることで変えられます。

参考文献・出典

- Peper, E., Lin, I. M., & Harvey, R. (2017). Increase strength and mood with posture.

- 『動作の解剖学』医歯薬出版株式会社

- Rought Draft atlanta

- ANSSI WELLNESS