🧠 筋膜って何?──カラダを包む“もう一つのネットワーク”を知ろう

🏁 導入|体を動かす「影の主役」

「肩こりは筋肉が固まっているから」「腰痛は骨格が歪んでいるから」──そう思って、筋トレやストレッチを続けてきたのに、なかなか改善しない…そんな経験はありませんか?

実は、筋肉や骨だけではなく、私たちの体を形作り、動きや姿勢を支えるもう一つの存在があります。それが「筋膜」です。

筋膜は、例えるなら全身を包み込むタイツのような膜です。このタイツは、ただ体を覆っているだけでなく、足先から頭のてっぺんまで一枚につながっており、内側では筋肉や骨、臓器をそれぞれ適切な位置に固定しつつ、滑らかに動かせるよう調整しています。

🧩 筋膜とは?|全身をつなぐ“立体ネットワーク”

筋膜は薄い膜状の結合組織で、筋肉・骨・血管・神経・臓器を三次元的に包み込み、カラダ全体を一つのネットワークとしてつないでいます。コラーゲンとエラスチンの繊維が網目のように配列し、しなやかさと強度を両立させているのが特徴です。

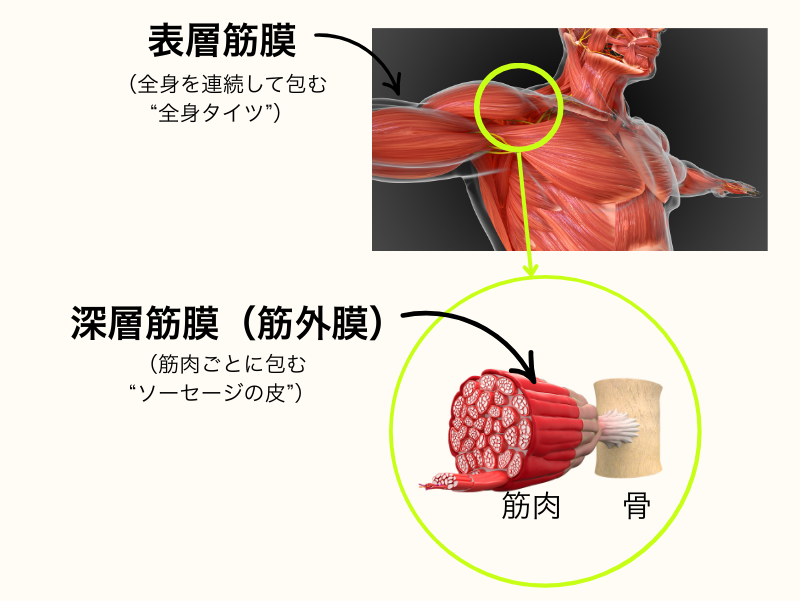

💡「ソーセージの皮」だけじゃない、二重構造で理解する

よく「筋膜=筋肉を1本ずつ包むソーセージの皮」と説明されます。これは深層筋膜(筋外膜)のイメージで、確かに筋肉ごとの独立性や滑りを保つ役割があります。

ただし、それだけでは不十分です。皮膚のすぐ下には表層筋膜があり、こちらは頭の先から足先まで連続する“全身タイツ”のような構造です。つまり筋膜は、

- 外側:表層筋膜…全身を一枚で連続的に包む(全身タイツ)

- 内側:深層筋膜…筋肉を単位ごとに包む(ソーセージの皮)

という二重構造で働いています。このため、ふくらはぎの張りが背中の動きに影響したり、足裏の硬さが首・肩の不調に波及するなど、局所のトラブルが全身へ影響し得るのです。

🧬 主な層と役割(表層・深層・内臓)

- 表層筋膜(皮下)…皮膚と筋肉の間の滑走を助け、全身連続性の基盤となる。

- 深層筋膜(筋外膜)…筋肉同士の摩擦を減らし、力の伝達と方向性を整える。

- 内臓筋膜…臓器の位置を安定させ、呼吸・消化などの内臓運動を支える。

🧣 「全身タイツ」のたとえでさらに具体化

筋膜は全身を包むタイツのようなもの。タイツの一部がしわ・縮み・ねじれを起こすと、布地の引っ張り合いで離れた場所にもテンション(張力)が生まれます。太もも前面が縮めば骨盤の前傾を助長し、腰・背中の動きが制限される…といった具合です。逆にタイツ全体が均一に柔らかければ、姿勢は整い、動作は滑らかになります。

🪢 筋膜の役割|支える・つなぐ・感じる

- 支える

全身の形状を維持し、骨や筋肉が正しい位置にあるよう支えます。建物の骨組みに例えると、骨が柱、筋膜が壁や梁のような存在です。 - つなぐ

足の動きが背中に影響するように、離れた部位同士の力を伝えます。これはスポーツパフォーマンスに直結する重要なポイントです。 - 感じる

筋膜には多くの感覚受容器があり、圧力や痛み、張り感などを脳に伝えます。そのため、筋膜の状態は“体のコンディションのセンサー”でもあります。

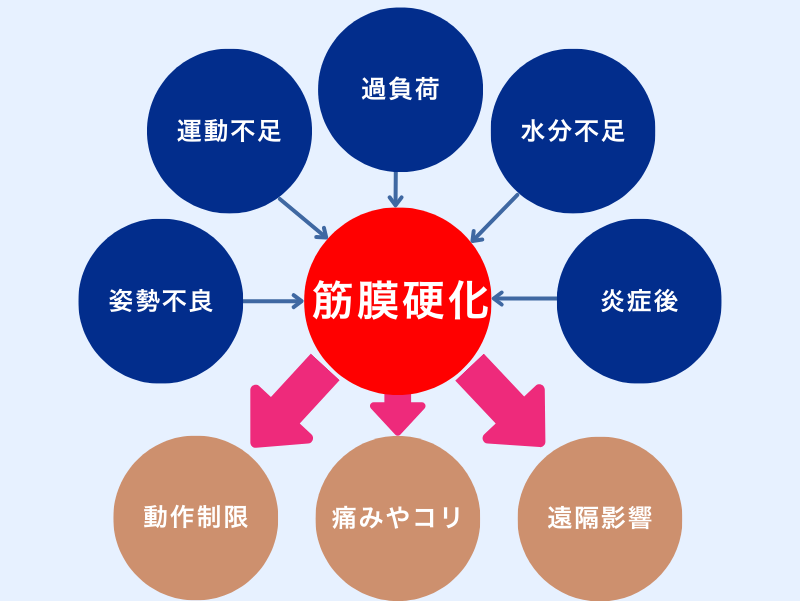

⚠️ 筋膜が硬くなる原因

- 長時間同じ姿勢(デスクワーク・スマホ操作)

- 運動不足(筋膜の滑走性が低下)

- 過剰な負荷(スポーツや筋トレでの微細損傷)

- 水分不足(潤滑性低下)

- ケガや炎症の後遺症(癒着が残る)

このような状態が続くと、筋膜は縮み、ねじれ、動きを制限する“ボディスーツ”に変わってしまいます。

🚨 筋膜が硬くなるとどうなる?

- 動作制限:関節可動域が狭くなる

- 痛みやコリ:肩こり・腰痛・膝痛などの原因に

- 姿勢の崩れ:猫背や反り腰の固定化

- 遠隔影響:足裏の硬さが腰や首の不調につながる

これは、筋膜が全身をつないでいるため、一部の硬さが“引っ張り合い”を生むからです。

🛠 筋膜リリースという考え方

筋膜リリースとは、硬くなった筋膜をほぐし、滑走性を回復させる手法です。やみくもに押すのではなく、筋膜の構造や走行を理解し、適切な圧と方向で行うことが大切です。

なぜプロのスポーツ選手も取り入れるのか?

実は、世界のトップアスリートやプロチームでは、筋膜リリースはトレーニングや試合前後のルーティンとして当たり前のように行われています。理由は大きく3つあります。

- パフォーマンスの最大化

筋膜の滑走性が高まることで、関節可動域が広がり、スムーズな動作が可能になります。これにより、短距離走でのストライドの伸びや、水泳でのストローク効率など、競技特性に直結した動きが向上します。 - 疲労回復と翌日のコンディション維持

試合や激しい練習で負荷がかかった筋膜を早めにリリースすることで、血流促進と老廃物排出がスムーズになり、翌日の疲労感や筋肉痛の軽減につながります。 - ケガ予防

硬くなった筋膜は動きの制限やアンバランスな負荷を生みやすく、それが肉離れや関節損傷のリスクを高めます。日常的にほぐすことで、可動性と安定性のバランスを保ち、ケガの予防につながります。

このような理由から、プロ選手はウォームアップやクールダウンの一環として筋膜リリースを習慣化しています。一般の人でも取り入れることで、日常の動作や趣味のスポーツがぐっと快適になります。

セルフケアと施術の違い

- セルフケア:フォームローラーやマッサージボールを使い、自分でほぐす

- 施術:理学療法士やマッサージ師が手技で行う

どちらも目的は同じですが、セルフケアは日常的なメンテナンスに向いています。

💡 筋膜ケアの第一歩は“気づくこと”から

「体が硬い=筋肉が硬い」と考えがちですが、実は筋膜の状態が鍵を握っている場合も多いのです。筋膜の役割や構造を知ることは、日々の体調管理の出発点になります。

筋膜リリースを習慣化するためのコツ

- 時間と場所を決める

例えば「朝のストレッチ後」や「就寝前の5分間」など、生活の決まったタイミングに組み込むと続きやすくなります。 - 道具を目に見える場所に置く

フォームローラーやマッサージボールをリビングやデスク横に置くことで、「ついでにやる」習慣が生まれます。 - 部位を絞って短時間から

全身を一度にやろうとせず、今日はふくらはぎ、明日は肩周りなど、2〜3分で終わる範囲から始めましょう。 - 体の変化を記録する

ケア前後で関節の動きや張り感をメモすることで、効果を実感しやすくなり、モチベーションが続きます。 - 運動とセットで行う

トレーニングやランニング前後に取り入れると、動きやすさや回復の違いを実感できます。

筋膜リリースは「やった日だけ効果が出る」よりも、「少しずつ続けて体質や動きが変わる」ことを目指すケアです。毎日の小さな積み重ねが、大きな変化につながります。

📌 まとめ

- 筋膜は全身を覆い、つなぎ、支える重要な組織

- 硬化の原因は姿勢不良・運動不足・水分不足・ケガなど

- 硬くなると動きや姿勢、痛みに影響

- 筋膜リリースで滑走性を取り戻すことが可能

🔜 次回予告

次回は「筋膜リリースの効果と科学的根拠」を深掘りします。なぜケアすると体が軽くなるのか? その秘密をエビデンスとともに解説します。

📚 参考文献・出典

- Schleip R, Findley TW, Chaitow L, Huijing PA (eds.). Fascia: The Tensional Network of the Human Body. Elsevier; 2012.

- Stecco C. Functional Atlas of the Human Fascial System. Churchill Livingstone/Elsevier; 2015.

- Wilke J, Krause F, Vogt L, Banzer W. What Is Evidence for Myofascial Chains? A Systematic Review. Arch Phys Med Rehabil. 2016;97(3):454–461.

- Beardsley C, Škarabot J. Effects of self-myofascial release: a systematic review. J Bodyw Mov Ther. 2015;19(4):747–758.

- Cheatham SW, Kolber MJ, Cain M, Lee M. The effects of self-myofascial release using a foam roller or roller massager on ROM, recovery, and performance: a systematic review. Int J Sports Phys Ther. 2015;10(6):827–838.

- Wiewelhove T, Döweling A, et al. A meta-analysis of the effects of foam rolling on performance and recovery. Front Physiol. 2019;10:376.

- Pearcey GEP, Bradbury-Squires DJ, et al. Foam rolling for DOMS and recovery of dynamic performance measures. J Athl Train. 2015;50(1):5–13.