🧘♀️“脂肪が燃える”はウソ?本当に効く「ゾーン2」トレーニングの真実

「脂肪を燃やしたいなら、長時間走れ!」

そう言われてきた時代がありました。でも、実際は“きつい運動”をした翌日にどっと疲れて寝込んだ経験、ありませんか?

実は今、「無理しないのに体が変わる」運動法として、ゾーン2トレーニングが注目されています。

息が上がらず、会話もできるくらいのラクな運動。でも、ミトコンドリアを活性化し、代謝や持久力、脂肪燃焼効率を根本から改善する──。

この記事では、そんなゾーン2の正体と実践法を、初心者でも分かりやすく解説していきます。

🧠「脂肪燃焼ゾーン」って何だったの?

かつての運動常識では、「脂肪を燃やすには“脂肪燃焼ゾーン”で長く運動しろ」と言われていました。

このゾーンは、おおよそ最大心拍数の60〜70%の範囲。例えば、40代の人なら、目安は100〜120拍/分程度の心拍数です。

でも最近の研究では、「脂肪を燃やす」という表現よりも、“代謝を改善する”ことが本質と分かってきました。

その鍵が、今注目の「ゾーン2トレーニング」なのです。

📊 ゾーン2とは?|“きつくない運動”の正体

運動の強度は、心拍数によって5つのゾーンに分けられます。

| ゾーン | 心拍数目安(最大心拍の%) | 特徴 |

|---|---|---|

| ゾーン1 | 50〜60% | 散歩・日常動作レベル |

| 👉ゾーン2 | 60〜70% | 軽い運動、会話可能、汗ばむ程度 |

| ゾーン3 | 70〜80% | 軽く息が上がる、持続可能なジョグ |

| ゾーン4 | 80〜90% | ハードな有酸素運動、インターバルなど |

| ゾーン5 | 90〜100% | 短時間の全力、スプリント・HIITなど |

ゾーン2は、「ちょっとだけ頑張っている感覚」がある程度。

話はできるけど、鼻歌を歌うのはちょっとキツイ…。

そんな“ゆる運動”なのに、ミトコンドリアを増やすことで代謝や体質を改善するという点で、非常にパワフルなのです。

🔬 ミトコンドリアがカギ!体を変える内なるスイッチ

ミトコンドリアは、細胞の中でエネルギー(ATP)を生み出す“小さな発電所”のような存在。

私たちが歩く・走る・考える・呼吸する…そのすべての動きは、ミトコンドリアによるエネルギー供給があってこそ可能なのです。

ゾーン2のような軽〜中強度の有酸素運動を続けることで、ミトコンドリアの「数」と「働き」がともに向上します。

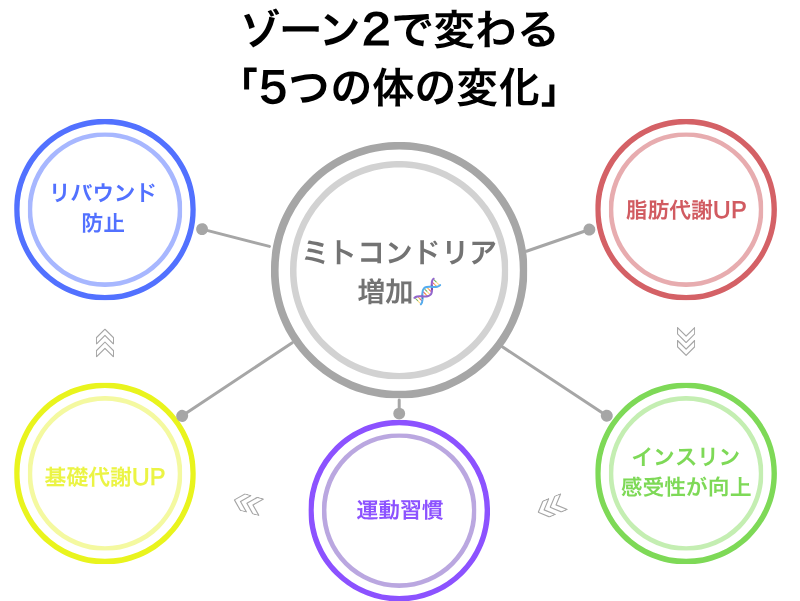

この変化は、以下のような日常生活・運動・健康のあらゆる面で恩恵をもたらします。

💡 日常生活での効用

- 階段や坂道で息切れしにくくなる

→ 何気ない移動や家事の中での疲労感が減少。 - 朝から動ける体になる

→ エネルギー不足による“だるさ”や“起き上がりの重さ”を改善。 - 冷え性・むくみの改善

→ 血流が促進され、体温調節や水分代謝がスムーズに。 - 脳の働きにもプラス

→ ミトコンドリアは脳細胞にも多く存在。集中力や気分の安定にも関与。

🏃♀️ トレーニングへの効用

- 有酸素持久力の向上

→ 長時間のランやバイクでも疲れにくくなる。 - トレーニング後の回復が早くなる

→ エネルギー代謝がスムーズになり、筋肉疲労が残りにくい。 - 他のトレーニング効果も高まる

→ 心肺機能や血流が改善され、筋トレやインターバルにも良い影響。 - 乳酸の蓄積を抑える

→ 高強度トレーニング時のパフォーマンス持続に寄与。

🛡️ 健康維持・老化防止の観点でも注目

- 糖尿病・高血圧の予防

→ インスリン感受性が向上し、血糖値の安定化に役立つ。 - 肥満の予防と基礎代謝の維持

→ 年齢とともに落ちやすい代謝機能をキープ。 - 細胞の酸化ストレス耐性UP

→ 老化・疾患の原因ともなる活性酸素に強くなる。 - 加齢による体力低下の予防

→ サルコペニアやフレイル対策にも効果が期待される。

このように、ミトコンドリアを活性化することは、単に「痩せる」「走れる」だけにとどまりません。

動ける・疲れにくい・健康でいられる“ベースの体”を作ることに直結しているのです。

つまりゾーン2は、「もっと運動を頑張る」ための前段階ではなく、すべての人の“出発点”となる重要なトレーニングなのです。

🚶♀️ 実践しよう!ゾーン2トレーニングの始め方

🏃♀️ ランニングの場合

- ウォームアップ後、会話できるペースで走る

- 息切れしない程度、でも“歩くよりは少しキツい”

- 心拍計を使って最大心拍数の60〜70%を確認できるとベスト

(目安:220−年齢×0.6〜0.7)

🚴♂️ バイク(自転車)の場合

- ギアを軽くし、クルクル回せる負荷に設定

- 心拍数を確認しながら、20分以上持続を目標に

- 上り坂などで無意識にゾーン3以上になりがちなので注意

🚶♂️ ウォーキングの場合

- 「少し早歩き」で歩幅を広めに意識

- 手を振って姿勢良く歩くことで心拍が自然に上がる

- 20分〜40分の継続が効果的。通勤や買い物と組み合わせも◎

🧘♂️ ゾーン2は“疲労回復”にも使える?

意外かもしれませんが、ゾーン2は回復手段としても有効です。

激しいトレーニングの翌日に何もしないより、軽い有酸素運動で血流を促す方が疲労が抜けやすいというデータもあります。

- 筋肉に溜まった疲労物質の代謝促進

- 自律神経のリセット効果

- 睡眠の質向上にもつながる

「動いた方が元気になる」という感覚は、まさにこれです。

🧯 ゾーン2で痩せるってホント?|“脂肪燃焼”の真実

「ゾーン2は脂肪が燃えるって聞いたけど、そんなにラクで本当に痩せるの?」

そんな疑問、あなたも感じたことがあるのではないでしょうか?

確かに、ゾーン2は“脂肪がエネルギー源として使われやすい強度”です。

でも、「ゾーン2=脂肪がゴリゴリ燃える魔法の運動」ではありません。

むしろゾーン2の本質は、体を「燃えやすい体質」にリフォームしていくこと。

短期で劇的に痩せるというよりも、リバウンドしにくく太りにくい体を目指す“体質改善型ダイエット”に向いているのです。

🔥 ゾーン2がもたらすダイエットへの5つの恩恵

- ① 脂肪を使いやすい代謝に変わる

ミトコンドリアが増えることで、糖だけでなく脂肪も効率よくエネルギーに。 - ② インスリン感受性が向上

血糖値の乱高下が抑えられ、脂肪の蓄積を防ぎやすい。 - ③ 運動習慣がつきやすい

きつくないから続けられる。結果として総消費カロリーもアップ。 - ④ リバウンドしにくい体質に

ゆるやかに痩せて、筋肉や代謝を維持しながら脂肪を減らす。 - ⑤ リバウンドを防止

血糖コントロールが安定し、間食やドカ食いを防ぎやすい。

📈 短期でガッツリ痩せたい人には向かない?

ここは誤解のないようにお伝えしたいのですが、

「ゾーン2だけで1ヶ月3kg減!」のような急激な減量は、基本的に起こりません。

なぜなら、ゾーン2はあくまで基礎代謝やエネルギー効率を整える土台作りだからです。

でも逆に言えば、「短期間だけ頑張って、すぐ戻る」ダイエットではなく、

“生活の中でムリなく継続できる”運動習慣として、非常に優秀。

1回30分、週3〜5回。

テレビを観ながらバイクを漕いだり、通勤ルートをちょっと早歩きに変えるだけでもOK。

「続けられる」→「燃えやすい体になる」→「自然と痩せていく」。

この“ダイエットの正道”を、ゾーン2はしっかり支えてくれるのです。

💡 効果的な取り入れ方のコツ

- 朝イチの空腹時ウォーキング

血糖値が低いタイミングは脂肪利用が高まる(※無理は禁物) - 食後2〜3時間後の運動

インスリン値が落ち着いたタイミングで脂肪燃焼効率UP - 週3〜5回の習慣化

長く続けることでミトコンドリアの適応が進む - 食事の質にも目を向けて

高糖質・高脂肪の食事では効果が打ち消される

🧩 痩せる前に、“燃える体”を育てよう

ゾーン2は、「痩せる運動」ではなく「痩せやすくなる体を作る運動」です。

特に、中高年や疲れが取れにくい人、運動初心者にとっては、

「頑張りすぎずに、体を変えていける」ベストな選択肢。

数字だけにとらわれず、代謝・疲労感・体調・気分の変化に注目してみてください。

あなたの体は、きっと少しずつ、でも確実に、“燃えやすい体”へと進化していきます。

💡 よくある疑問Q&A

Q. ゾーン2だけで痩せられる?

A. 短期間では難しいですが、体質改善型のダイエットには最適です。

むしろ、リバウンドしにくく、代謝の底上げに有効です。

Q. どのくらいやればいいの?

A. 週3〜5回、1回30〜60分が理想。

最初は20分からスタートしてもOK。継続が何より大事です。

Q. 他のトレーニングと併用できる?

A. もちろん可能です。

筋トレや高強度の日と交互に取り入れることで、体への負担も分散され、パフォーマンスの底力を支えるベースになります。

🧩 まとめ|ゾーン2は“無理なく変わる”最短ルート

「がんばってるのに結果が出ない」

「疲れるばかりで続かない」

そんなあなたにこそ、ゾーン2はピッタリです。

- ラクなのに、体の中はしっかり変わる

- 続けるほど、疲れにくく、燃えやすい体に

- 健康的に“長く動ける体”を作る、未来への自己投資

ハードな運動に疲れたあなたへ。

まずは息が上がらないペースで20分、歩いてみませんか?

🔁 次に読むおすすめ

📚 参考文献・出典

- Seiler, S. (2010). What is best practice for training intensity and duration distribution in endurance athletes? International Journal of Sports Physiology and Performance, 5(3), 276-291.

- American College of Sports Medicine. (2021). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription (11th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

- Holloszy, J. O. (1967). Biochemical adaptations in muscle. Journal of Biological Chemistry, 242(9), 2278–2282.