⏱ トレーニング・競技パフォーマンスと筋膜リリースの関係|効果的なタイミングと活用法【応用編】

カテゴリ:パフォーマンス学

🔎 導入:なぜ「パフォーマンス」に筋膜リリースが効くのか?

「筋膜リリース」という言葉を聞くと、多くの人が回復やリラクゼーションを思い浮かべます。 しかし近年、アスリートや中級者以上のトレーニーの間では、 「パフォーマンス向上との関係」に注目が集まっています。

筋膜は筋肉を包む膜ではなく、全身をネットワーク状につなぐ組織です。 滑走性(組織同士が滑る性質)が高まると、関節可動域や動作効率が改善し、 競技パフォーマンスに好影響を与えます。

本記事では、

- ウォームアップ

- 回復促進

- 他のコンディショニングとの組み合わせ

🏃♂️ ウォームアップとしての筋膜リリース

可動域を引き出し、動きの準備を整える

競技前に軽い筋膜リリースを取り入れると、関節の滑らかさが増し、競技動作に入りやすくなります。 ランニング前の臀部・ハムストリング、投球前の胸部・肩周りなど、 競技に直結する部位の局所的な張りを解消することでフォームのブレを抑えやすくなります。

「やりすぎ」に注意:出力低下を招かないための基準

- 時間:1部位あたり30秒〜1分(ローリング10〜15往復)

- 強度:「痛気持ちいい」程度。強圧・長時間は避ける

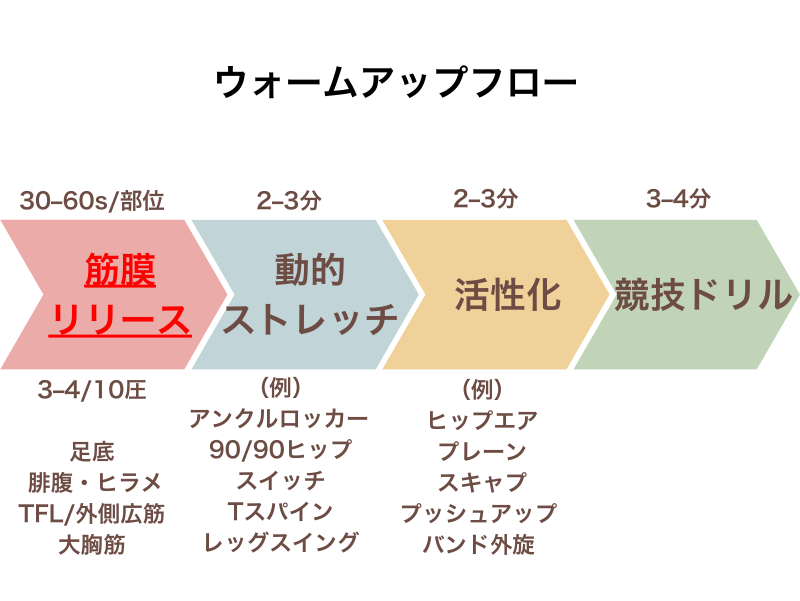

- 順序:筋膜リリース(軽) → 動的ストレッチ → 競技ドリル

強圧や長時間のリリースは一時的に筋出力を低下させる可能性があります。 ウォームアップでは軽刺激・短時間+動的ストレッチの併用が原則です。 静かに伸ばすだけじゃ足りない?動的ストレッチが“動ける体”をつくる理由

「リリースで緩める → ストレッチで動かす」の流れを作りましょう。

🌙 回復促進と翌日のパフォーマンスへの影響

トレーニング後・就寝前に効く理由

トレーニング直後や就寝前の筋膜リリースは、血流促進と自律神経の安定に寄与し、 翌日の張り・硬さの軽減につながります。ラン後の下腿、ウエイト後の胸・背・股関節周囲など、 使用部位を中心に5〜10分を目安に取り入れましょう。

DOMS(遅発性筋肉痛)に対する示唆

筋膜リリースはDOMSの体感症状軽減に寄与する可能性が報告されています。 完全防止はできないものの、「動けないほどの痛み」を抑え、翌日の動作再開を助けます。

実践パターン例

- 直後:主要部位を軽くローリング(5〜10分)→ 短時間の静的ストレッチ

- 就寝前:全身を軽くほぐす(5〜10分)。呼吸を整えながらリラックス

- 翌日リカバリー:低強度有酸素10〜20分+全身リリース

疲労回復を習慣化する流れを作りましょう。

🔄 他のコンディショニングとの組み合わせ

役割の違いを理解し、順序と相乗効果を設計するとパフォーマンスが安定します。

役割の整理

- 筋膜リリース:局所の硬さ・滑走不全を解消し「動かせる状態」を作る

- 動的ストレッチ:競技動作に近い形で可動域を広げ、神経系を活性化

- モビリティ(関節可動+安定):可動性と安定性を統合し、フォームを安定

場面別の順序例

- 試合・高強度前:筋膜リリース(軽) → 動的ストレッチ → 競技特化ドリル

- トレーニング後:低強度有酸素 → 静的ストレッチ → 筋膜リリース(やや長め)

- リカバリー日:低強度有酸素 → 全身リリース → 呼吸法/軽いモビリティ

🔄🔄 他のコンディショニングとの組み合わせ|場面別の順序例(実践編)

時間配分・部位・回数・強度の目安を示した、現場でそのまま使えるプロトコルです。競技特性や個人差に応じて調整してください。

🏁 1) 試合・高強度セッション前(所要10〜12分)

目的:可動性を“開ける”+神経系を起こす(出力を落とさない)

-

クイック自己チェック(30〜45秒)

- その日のネック部位を1〜2つ判断(例:足首/股関節/胸椎)

- 痛み0–10、張り0–10で主観記録(メモ or 頭の中でOK)

-

筋膜リリース:軽刺激(合計2〜3分)

- ツール:フォームローラー or スティック

- 圧:3〜4/10(「痛気持ちいい」未満)

- 部位例:足底(20秒/足)→ 腓腹・ヒラメ(各30秒)→ TFL/外側広筋(30秒/側)→ 大胸筋(ボールで20秒/側)

- 方法:ゆっくりスキャン → 「効く点」で呼気に合わせ止圧20秒 → 解放

-

動的ストレッチ(2〜3分)

- アンクルロッカー 10回/側、90/90ヒップスイッチ 8回/側

- Tスパイン“オープンブック” 6回/側、レッグスイング(前後・左右)各10回/側

-

モビリティ&活性化(2〜3分)

- ヒップエアプレーン 4回/側、スキャププッシュアップ 8〜10回

- バンド外旋 or モンスターウォーク 10〜12歩

-

競技特化ドリル(3〜4分)

- ラン:ストライド 60m × 3(80〜90%)+ドリルA/B各20m

- 投球:シャドー10投 → キャッチボール短距離5分(段階的強度)

- ウェイト:バーのみ8〜10回 → 50%1RM×5 → 60%×3(動作速度重視)

-

Go/No-Go再チェック(15秒)

- 引っかかる部位のみ10〜20秒の追加止圧 → すぐ競技動作へ

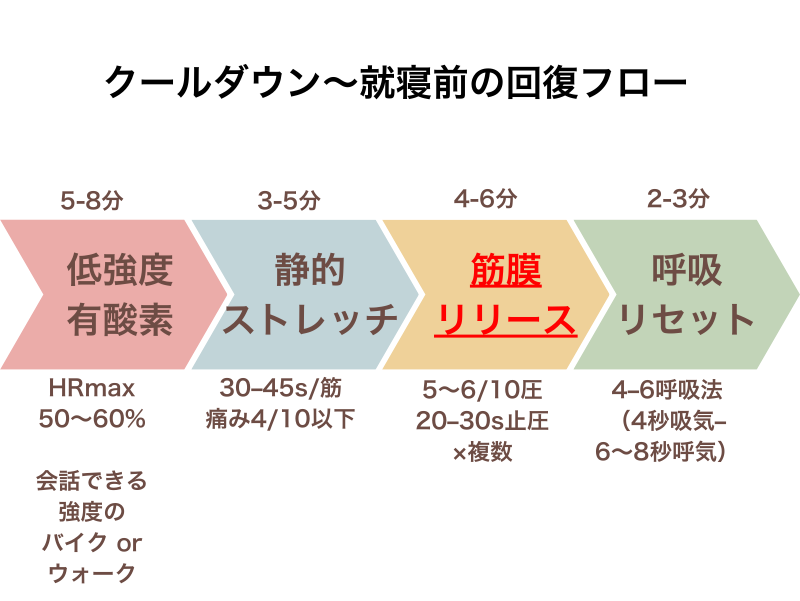

🧯 2) トレーニング後(所要12〜18分)

目的:血流↑、自律神経↓、翌日の張りとDOMSを軽減

-

低強度カーディオ(5〜8分)

- HRmax 50〜60%/会話できる強度でバイク or ウォーク

-

静的ストレッチ(3〜5分)

- 使った主動筋を30〜45秒×1〜2セット(反動なし、痛み4/10以下)

- 例:スクワット日 → 大臀・ハム・腸腰・内転・ヒラメ

-

筋膜リリース:やや長め(4〜6分)

- 圧:5〜6/10、呼気で止圧20〜30秒

- 順序例:末梢→中枢 or 大筋群→小筋群(足底→ヒラメ→腓腹→TFL/腸脛→大臀→広背→大胸)

-

呼吸リセット(2〜3分)

- 4–6呼吸法(4秒吸気–6〜8秒呼気)or 4-4-6-2ボックス

- 仰臥位で肋骨を“下げる”意識 → 副交感優位へ

-

ログ(30秒)

- 張り・痛み0–10/翌日の狙い(リカバリー or 負荷継続)をメモ

🌿 3) リカバリー日(所要20〜30分)

目的:全身の張り取り・可動性回復・循環改善

-

低強度有酸素(15〜20分)

- HRmax 50〜60%/鼻呼吸メイン(ゾーン2手前)

-

全身筋膜リリース(8〜10部位 × 60秒/合計8〜12分)

- 足底 → ふくらはぎ → 内転筋 → TFL/腸脛 → 大臀 → 広背 → 小胸筋 → 肩甲間部 → 胸椎伸展ポイント

- 圧:5/10、深呼吸に合わせて「止圧 → 解放 → 小さく揺らす」

-

モビリティ・サーキット(5〜8分)

- キャット&キャメル 8回、90/90ヒップ+前傾/後傾 6回/側

- 肩CARS 3周/側、ウォールスライド 8回

-

軽い活性(任意2分)

- バンドプルアパート 12回、グルートブリッジ 12回

🏷 競技別アレンジ(要点まとめ)

- ラン/トライアスロン:前=足底→ヒラメ→TFL(各30–45秒)→アンクルロッカー・Aスキップ/後=下腿・大臀・TFL止圧長め+呼吸リセット。指標:ひざ壁タッチ距離、接地感。

- パワー/ウェイト:前=大胸・広背・Tスパイン伸展点(各30秒)→スキャプ活性→バーセット/後=主動筋 静的30–45秒→同部位リリース60–90秒。指標:バー速度、最深部抵抗感。

- 野球(投球):前=小胸筋・広背・Tスパイン伸展(30秒)→外旋/上方回旋活性。直前の腱・靭帯部への強圧は避ける。後=広背・後肩・胸郭全体+呼吸で肋骨を落とす。

- サイクリング:前=TFL/腸腰・内転・足底(各30秒)→股関節解放ドリル/後=腰方形筋・TFL・殿筋群重点、頸・僧帽は軽め。

- ゴルフ:前=内転・殿筋中部・Tスパイン回旋前準備→ショルダーターン系ドリル/後=内外腹斜筋・広背・小胸筋で胸郭の“ねじれ疲労”解消。

⏳ 時間がない時のショート版

- 足底+TFL 20秒ずつ

- アンクルロッカー 8回/側

- 競技ドリル1種(ラン=ストライド1本、リフティング=バー8回)

- 低強度カーディオ3分

- 使った部位のみ 静的30秒+止圧30秒

- 4–6呼吸 × 6サイクル

🎚 強度・圧・テンポの目安(共通)

- 圧:前=3〜4/10、後・回復=5〜6/10、>7/10は避ける

- テンポ:スキャン → 呼気に合わせ止圧20〜30秒 → 解放 → 小さく揺らす

- 呼吸:鼻吸気/口 or 鼻長呼気(吐く時間を長く)

📏 評価指標(前後で変化を可視化)

- 可動:ひざ壁タッチ距離(足首)、シーテッド前屈距離、スティック深蹲の深さ

- 出力:10m加速タイム、ジャンプ高さ(主観でもOK)

- 体感:張り・痛み・重さを0–10で

- 回復:睡眠の質、翌朝の“こわばり時間”、安静時心拍

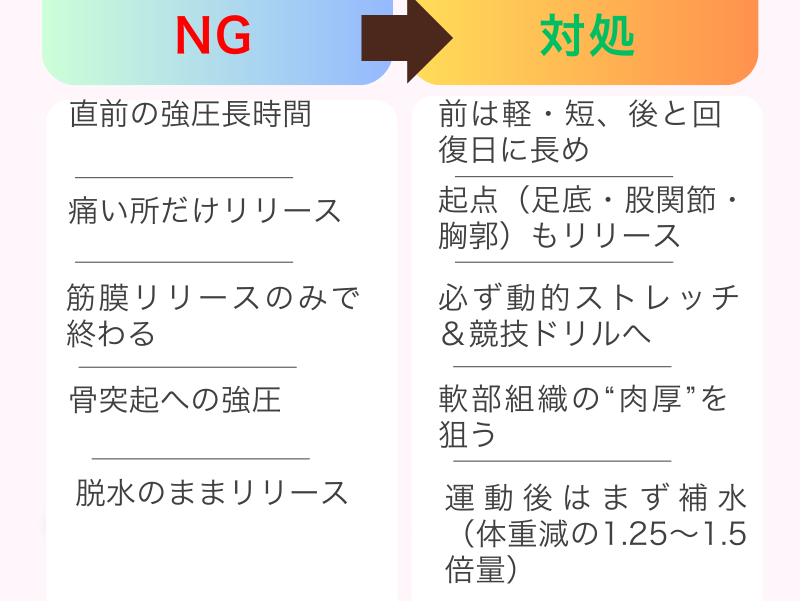

⚠️ よくあるNGと対処

- NG:試合直前に“痛いほど長く”ほぐす → 対処:前は軽・短、後と回復日に長め

- NG:痛い所しかやらない → 対処:起点(足底・股関節・胸郭)もセット

- NG:リリースで終わる → 対処:必ず動的ストレッチ&競技ドリルへ橋渡し

- NG:骨突起・神経走行部(腓骨頭外側、鎖骨下、肘内側溝など)に強圧 → 対処:軟部組織の“肉厚”を狙う

- NG:脱水のまま実施 → 対処:運動後はまず補水(体重減の1.25〜1.5倍量)

🧰 ツールの使い分け

- フォームローラー:大筋群のスキャン向き(太腿・背部)

- ラクロスボール:点止圧(足底・小胸筋・臀部深層)

- ピーナッツ型:脊柱起立筋両側/胸椎伸展ポイント

- マッサージスティック:レース前の軽刺激(腓腹・前脛骨筋など)

🧩 実践タイミングまとめ(シーン別ガイド)

「いつ・どのくらい・何のために」をひと目で確認できる早見表です。

| シーン | 強度・時間の目安 | 主な狙い | 補足 |

|---|---|---|---|

| ウォームアップ | 軽め・1部位30秒〜1分 | 可動域↑/動作準備 | 直後に動的ストレッチ |

| クールダウン | 中程度・5〜10分 | 血流↑/張り軽減 | 呼吸を整えて実施 |

| リカバリーDay | 全身20分程度 | 疲労除去/柔軟性回復 | 低強度有酸素と併用 |

| 就寝前 | 軽め・全身5〜10分 | リラックス/睡眠の質向上 | 交感→副交感の切替に有効 |

上記は目安です。競技特性・個人差・疲労度に応じて調整してください。 特にシーズン中のレース前は軽刺激・短時間を徹底し、 レース翌日は低強度の有酸素+全身リリースで回復を優先しましょう。

✅ まとめ:タイミング設計がパフォーマンスを決める

- ウォームアップ:短時間・軽刺激。動的ストレッチとセットで

- クールダウン/就寝前:血流促進と神経調整で翌日の張りを軽減

- リカバリーDay:低強度有酸素+全身リリースで疲労除去と可動性回復

- 他要素と組み合わせ:筋膜リリース → 動的ストレッチ → 競技ドリルの順序設計

こうした活用法を押さえることで、翌日のパフォーマンスはもちろん、長期的な競技寿命にもつながっていきます。

「筋膜リリース パフォーマンス」「筋膜リリース タイミング」は

目的と場面の設計によって成果が大きく変わります。

「やれば効果がある万能ツール」ではなく、「タイミングと目的」を意識することで初めてパフォーマンスに直結するコンディショニングです。

正しく理解し、競技力向上のための武器として使いこなしましょう。

▶ 次に読むおすすめ

📚 参考文献・出典

- Wiewelhove, T., et al. (2019). A Meta-Analysis of the Effects of Foam Rolling on Performance and Recovery. Frontiers in Physiology. PMCID: PMC6465761

- Cheatham, S. W., et al. (2015). The Effects of Self-Myofascial Release Using a Foam Roller or Roller Massager on Range of Motion, Muscle Recovery, and Performance. J Bodywork & Movement Therapies. PMCID: PMC4637917

- Wilke, J., et al. (2020). Acute Effects of Foam Rolling on Range of Motion in Healthy Adults. Medicine & Science in Sports & Exercise. PubMed

- Pearcey, G. E. P., et al. (2015). Foam Rolling for Delayed-Onset Muscle Soreness and Recovery of Dynamic Performance Measures. J Athletic Training. PMCID: PMC4299735

- Behm, D. G., & Chaouachi, A. (2011). A Review of the Acute Effects of Static and Dynamic Stretching on Performance. Eur J Appl Physiol. PubMed