運動しすぎは逆効果!?💤 回復の科学と“正しいオフ”の使い方

💭「もっと頑張れば成果が出る」と思っていませんか?

「最近、パフォーマンスが伸びない…」「なんだか疲れが抜けない」

そんな悩みを感じたまま、無理にトレーニングを続けていませんか?

かつての私もそうでした。トライアスロンの大会前は、少しでも練習をサボると不安で、休むこと自体が「後退」に思えてしまったのです。けれど、体は嘘をつきません。むしろ、“頑張りすぎ”がパフォーマンスを落としていたのです。

この記事では、「回復」こそがトレーニングの一部であるという科学的な視点から、“正しい休み方”を一緒に考えていきます。

🧬1. なぜ“オフ”が必要なのか?──体は休んで強くなる

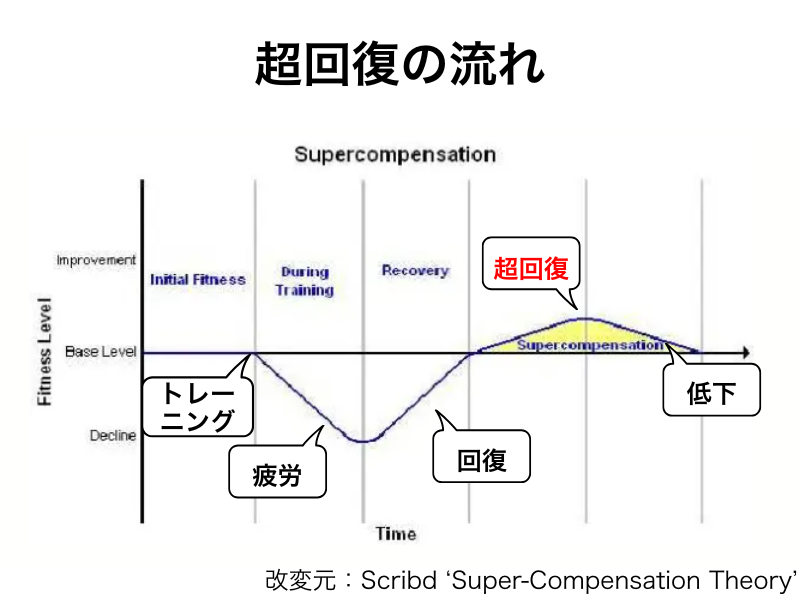

トレーニングの目的は「体を壊す」ことではなく、「体を鍛える」こと。そのために欠かせないのが、超回復というプロセスです。

運動によって筋繊維や神経、エネルギー系に一時的なダメージが加わると、体はそれを修復しようとします。しかも、元の状態よりも強く修復される。これが“超回復”です。

🕒 通常、筋肉の超回復は24〜72時間程度。しかし、睡眠不足や栄養不足、連日の過剰なトレーニングが続くと、この回復サイクルが間に合わず、オーバートレーニング症候群につながることも。

特に中高年や忙しい現代人にとって、「オフ」はパフォーマンスを維持するための“攻めの一手”なのです。

出典:Scribd『Super-Compensation Theory』を改変

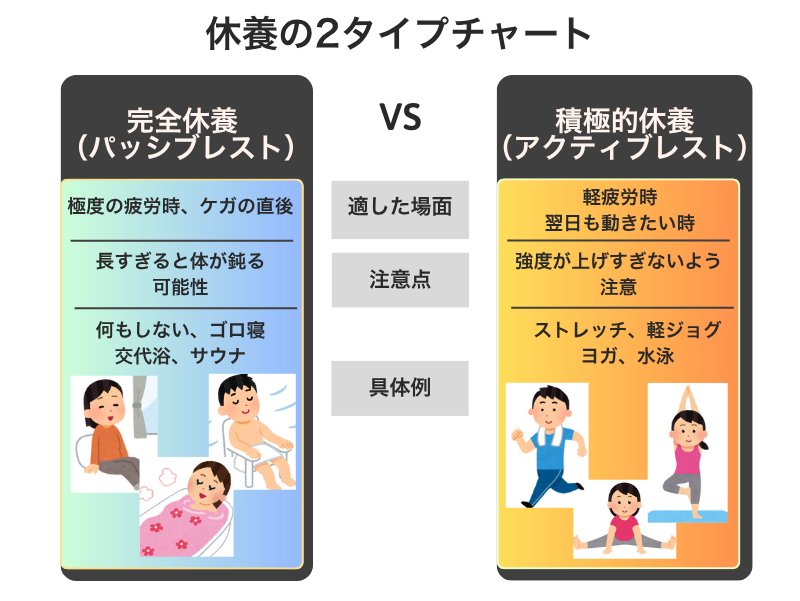

🛌2. 「休み方」には種類がある──完全休養vsアクティブレスト

「オフ」といっても、何もしないことが正解とは限りません。実は休養には、大きく2つのタイプがあります。

🟡完全休養(パッシブレスト)

- 1日中安静にする、何もしない

- 疲労困憊時やケガの直後には有効

- ただし、続きすぎるとコンディションが落ちやすい

🟢積極的休養(アクティブレスト)

- 軽めのジョギング、ストレッチ、ヨガ、水泳など

- 血流を促進し、老廃物の排出や回復を助ける

- 翌日の動きがスムーズになる

💡「疲れているから運動できない」ではなく、「軽く動いた方が回復が早い」ことも多いのです。自分の状態に応じて、休養の質を選びましょう。

📋3. 回復のサインを見逃すな!──“疲れすぎ”チェックリスト

- 朝起きても疲労感が残っている

- 心拍数がいつもより高い

- 集中力が続かない、イライラする

- トレーニングの強度が同じでも、キツく感じる

- 睡眠が浅い/夜中に目が覚める

- 食欲が落ちている

📱 最近では、スマートウォッチやアプリで「HRV(心拍変動)」や「睡眠の質」などをチェックすることで、体の回復状態を客観的に把握することも可能です。

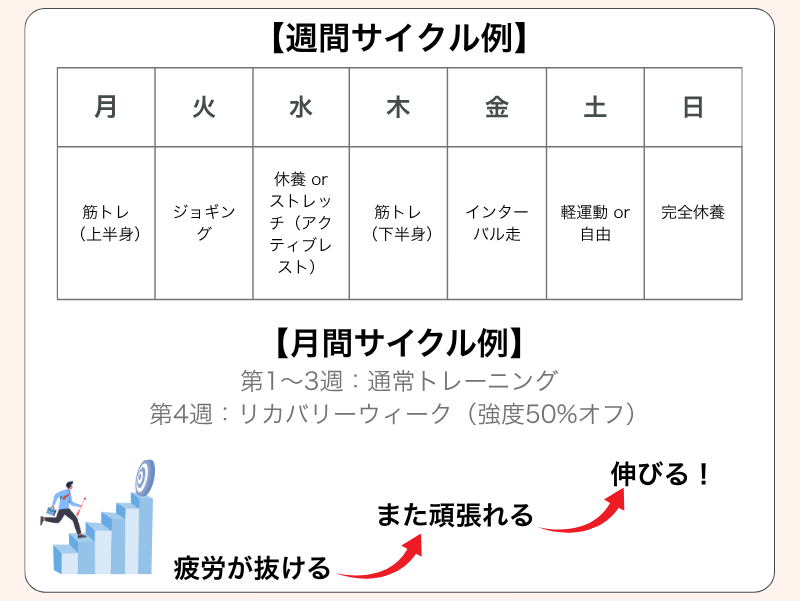

🗓️4. 科学的に見た“ベストな休養タイミング”

では、具体的にどれくらいの頻度で休めばよいのでしょうか?

- 筋トレ:週2〜3回で、部位ごとに48時間の回復時間を設ける

- 有酸素運動:軽いジョギングであれば週5でもOKだが、高強度インターバルは週1〜2回に抑える

- 中強度以上の運動:週1の完全休養日、月1のリカバリーウィークを

📓 トレーニング日誌をつけておくと、感覚に頼らず「回復と負荷のバランス」を可視化できます。

🌀さらに上級者は、「ピリオダイゼーション(周期的トレーニング計画)」を導入して、意図的にオフ期間を挟むことで、より効率よく成果を出しています。

🧠5. 【体験談】休んだら、伸びた。──だーわーの実感

私自身、50代になってから「体と対話するように使う」ことを意識するようになりました。

かつては、仕事もトレーニングも“がむしゃら”。疲れているのに走る、筋肉痛なのに追い込む…。そんな生活を続けていました。

ところが、パーソナルトレーニングでフォーム改善や筋膜リリース、体幹トレーニングを取り入れるようになってから、「休む」ことの意味が一気に変わりました。

トライアスロンの例: ロングディスタンスの大会に向けた調整期に、意識してアクティブレストと完全休養を組み合わせ、疲労を抜いていった結果、

- 朝の起床がラクになる

- 練習の集中力が持続する

- ケガのリスクが減る

いまは、“トレーニングを休む”というより“トレーニングの一部に休養を組み込む”ということを意識しています。

✅まとめ|「オフ」も、戦略の一部にしよう

「もっと頑張らないと…」と自分を追い込みすぎて、かえって成果が出ない、体調を崩す…。そんな人を何人も見てきました。

でも実は、オフこそが成果を引き出す“鍵”なのです。

- 休養はトレーニングの一部

- 回復には「質」と「タイミング」がある

- 体のサインを見逃さない

- アクティブレストは最強のツール

📌「体をがむしゃらに使う」時代から、「体と対話する」時代へ。

その第一歩は、“ちゃんと休む勇気”を持つことかもしれません。

📚 参考文献・出典

- Wikipedia. Supercompensation. 超回復理論の基本メカニズム(トレーニング → 疲労 → 回復 → 超回復 → 低下)を図付きで解説。 https://en.wikipedia.org/wiki/Supercompensation

- Turner, A. N. (2011). The Science and Practice of Periodization: A Brief Review. Strength and Conditioning Journal, 33(1), 34–46. ピリオダイゼーション(周期的トレーニング計画)の理論と実践に関するレビュー。 LWW Journal Link

- Mukhopadhyay, K. (2021). Physiological basis of adaptation through super-compensation for better sporting result. Advances in Health and Exercise, 1(2), 30‑42. 超回復における生理学的プロセスとアスリートの適応戦略についての論文。 https://www.turkishkinesiology.com/…/13