サプリは本当に安全?Q&Aで学ぶ“ありがちな失敗”と正しい付き合い方

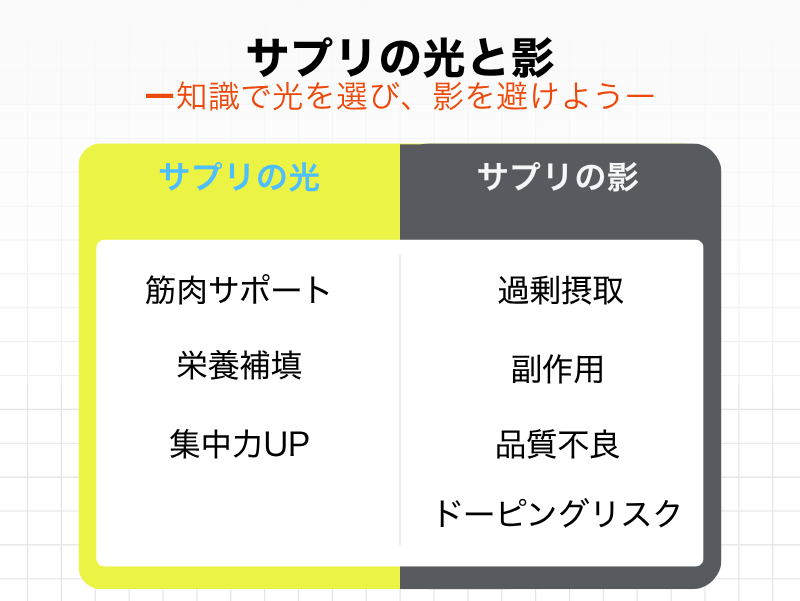

コンビニやドラッグストア、ECには無数のサプリメントが並びます。便利で心強い一方で、「飲めば安心」「多いほど効く」という誤解が、思わぬ副作用や過剰摂取、品質問題、ドーピング違反のリスクを招くことも。本稿ではまずQ&Aで“ありがちな失敗”を押さえ、その後に仕組みと対策をわかりやすく解説します。

❓ Q&A|よくある10の疑問と失敗例

Q1. 疲れが取れないので毎日鉄サプリを飲んでいます。大丈夫?

A. 鉄は不足すれば貧血の原因になりますが、過剰摂取は肝臓や心臓に負担をかけ、倦怠感が悪化することも。自己判断の常用はリスク大です。

Q2. 筋肉増のためにホエイ・カゼイン・ソイを全部飲んでいます。効率的?

A. たんぱく質の摂りすぎは腎臓・肝臓に負担。消化不良でトレーニング効果を落とすことも。食事とのバランスを前提に適量へ。

Q3. 海外通販で安く買ったサプリを使っています。問題ある?

A. 表示外成分や禁止物質の混入リスクあり。健康被害やドーピング違反につながる可能性。信頼できる流通・第三者認証を。

Q4. マルチビタミンは多めに飲んでも大丈夫?

A. 水溶性は排出されやすい一方、脂溶性(A/D/E/K)は蓄積して過剰症に。肝障害や出血傾向などに注意。

Q5. トレ前に毎回カフェインサプリを飲みます。問題ない?

A. 適量は集中力に有益ですが、連用・過剰は不眠・動悸・焦燥でパフォーマンスを下げます。タイミングと用量管理が必須。

Q6. 疲労回復でBCAAとEAAを両方飲んでいます。意味ある?

A. BCAAはEAAに含まれるため重複摂取になりがち。コストのみ増え、追加効果は限定的。

Q7. 「天然成分だから安全」と書いてあれば安心?

A. 天然=無害ではありません。ハーブは薬との相互作用が起きることも。体内作用は“化学”と同じです。

Q8. 子どもにサプリを与えても大丈夫?

A. 代謝が未発達で影響が出やすい世代。安全性が確立していない成分も多く、基本は食事優先・専門家へ相談を。

Q9. ダイエット系「燃焼サプリ」は効果的?

A. 「飲むだけで痩せる」は根拠が乏しいケースが大半。健康被害やリバウンドのリスクも。食事・運動が基本です。

Q10. 毎日いろいろなサプリを常用。悪いこと?

A. 成分の重複で過剰摂取・副作用の温床に。必要性を棚卸しし、目的別に最小限へ。

📊 解説パート|“失敗”を避けるための実践知

1. サプリ市場の実態と「効く/効かない」の見極め

サプリメントは医薬品ではなく食品に分類され、販売前の有効性審査は緩やかです。そのため、研究で効果が比較的確立した栄養素(例:ホエイプロテイン、クレアチン、カフェイン)と、イメージ先行で根拠が薄い商品(“燃焼”“デトックス”など)とが同じ棚に並びます。広告は強い言葉を使いがちですが、意思決定で見るべきは以下。

- 目的の明確化:不足補填か、パフォーマンス向上か、体調管理か。

- エビデンスの有無:レビュー論文やガイドラインで支持されているか。

- 比較対照:食事で代替可能か、コストに見合うか。

“効く/効かない”は、成分の質・用量・タイミング・個体差で大きく変わります。「誰でも同じ結果」ではない前提で選びましょう。

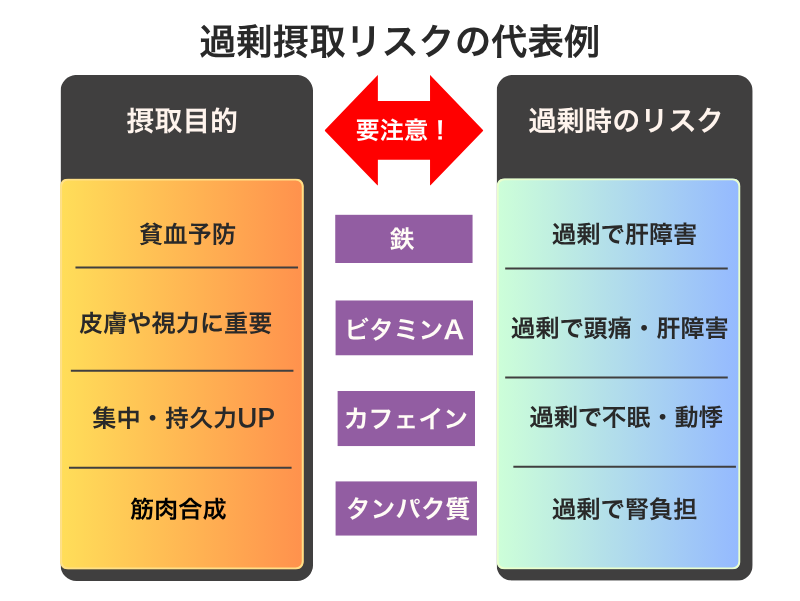

2. 過剰摂取リスクと副作用(Q1/Q2/Q4/Q5/Q6の背景)

🩸 鉄分サプリ

鉄は赤血球の材料で、特に女性や持久系アスリートで不足しがち。しかし過剰摂取は肝臓に蓄積(鉄過剰症)し、倦怠感・関節痛・臓器障害の温床になります。男性・閉経後女性は不足リスクが低く、むしろ“漫然常用”が危険。採血で評価(ヘモグロビン、フェリチン等)し、必要時のみ用量を守るのが鉄則です。

🌞 脂溶性ビタミン(A/D/E/K)

水溶性(C/B群)と異なり、脂溶性は体に蓄積。ビタミンA過剰は頭痛・肝障害、D過剰は高カルシウム血症→腎障害のリスク。マルチビタミン+単品ビタミンの重複に要注意です。

☕ カフェイン

一定量で覚醒・集中・持久力に好影響。ただし耐性化で効きが落ち、睡眠質の低下は回復を直撃。夜間摂取や高頻度は控え、使用日は意図的に間引く運用が安全です。

🍖 たんぱく質

「多いほど筋肉になる」は誤解。過剰は腎負担・胃腸トラブルの原因。体重×1.2〜1.6g/日を基準に、食事で賄えない分のみプロテインで補填が合理的(競技・体格で調整)。

🧪 BCAAとEAAの重複

BCAA(ロイシン等)はEAAのサブセット。重複摂取=費用増で上乗せ効果は限定的になりがち。目的が同じならEAA単独orプロテインで十分な場面が多いです。

3. ドーピング禁止成分のリスク(Q3の背景)

アマチュアでも検査対象になる大会が増加。問題は「意図せず違反」すること。海外製・格安品は表示外成分の混入事例があり、プロホルモンや刺激性物質が検出されるケースも。対策は以下。

- 第三者認証:インフォームドチョイス、GMPなど。

- 流通経路:正規代理店・国内流通・ロット管理の明確な製品。

- 自己責任原則:「知らなかった」は免罪にならない前提で選ぶ。

4. 「天然=安全」ではない落とし穴(Q7の背景)

ハーブは薬理作用を持ち得ます。セントジョーンズワートのように薬物代謝酵素を誘導し、医薬品の効果を弱める相互作用は代表例。「自然だから安心」は成り立ちません。

5. 子ども・高齢者・女性の留意点(Q8の背景)

- 子ども:発達途上で過敏。安全性が確立していない成分は避け、食事を最優先。必要時は小児科へ。

- 高齢者:多剤併用が多く相互作用リスク増。医師・薬剤師と連携して選定。

- 女性:妊娠・授乳期は禁忌成分あり。葉酸など推奨栄養素も用量遵守が前提。

6. ダイエット系の現実(Q9の背景)

「飲むだけで痩せる」は誇大。代謝は摂取エネルギー・消費エネルギー・ホルモン・睡眠の総合結果。サプリの役割はごく補助的で、生活習慣の是正が主役です。

7. 複数サプリの“重複”管理(Q10の背景)

マルチ+単品+ドリンクで同一成分を二重三重に摂取しがち。成分表の突き合わせで総量を可視化し、最小限の設計に落とし込みましょう。

8. 安全に選ぶためのチェックリスト

- 目的を1文で言語化:不足補填? 競技成績? 体調管理?

- エビデンス確認:学会ガイドライン・レビューで支持があるか。

- 第三者認証:GMP、インフォームドチョイス等のロゴを確認。

- 用量・タイミング:ラベル基準+食事分を勘案。夜のカフェインは避ける等。

- 専門家に相談:持病・服薬があれば必須。検査値(フェリチン等)で判断。

9. まとめ:サプリは“賢く・少なく・安全に”

- 基本は食事・睡眠・生活習慣。

- 不足分だけを補う。

- 多ければ効く、は誤り。

- 安全第一:認証、流通、相互作用、検査値。

サプリは適切に使えば強力な味方ですが、誤用は簡単に“敵”に回ります。知識とリテラシーで、あなたの体とパフォーマンスを守りましょう。

📚 参考文献・出典

- American College of Sports Medicine. (2021). ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Wolters Kluwer.

- 日本アンチ・ドーピング機構(JADA)公式サイト:https://www.playtruejapan.org/

- 厚生労働省「健康食品に関するQ&A」:公式ページ

- Office of Dietary Supplements, National Institutes of Health (NIH). Dietary Supplement Fact Sheets: https://ods.od.nih.gov/